2021 年的经验所得

原文:Lessons from 2021 | Andy Matuschak

节选自《来自实验室的信》,一系列关于我的研究的非正式文章,面向赞助人撰写。你也可以[听](https://andymatuschak.org/static/2021/Lessons from 2021.m4a)这篇文章(24 分钟)。

年的界限当然是人为框定的。然而以年为契机的仪式依然能生发智慧,激荡暖意。新年伊始,我都会反思去年的所学与收获。秉承去年的文章的精神,我愿分享一些经验所得,以飱读者。

苦难和创造性工作

写书是场让人筋疲力尽的可怕斗争,有如一次久久不停歇的痛苦疾病。 若不是受到什么既无法抗拒,又无法理解的魔鬼驱使,没有人会做这样的事。

—乔治·奥威尔, 《我为什么写作》

你若不能理解你思考的东西,你会感觉很糟糕,浑身难受,这就是困惑(confusion)。困惑很难解决,也并不愉快。开始困惑后你就不开心。有这么一回事你想不透。那么,这种困惑的根源,是不是因为我们都是些猿猴,干这种事就是不灵呢?我们绞尽脑汁,想把两根棍子放在一起来够到香蕉,但就是办不到。就像有个主意就是想不通。这样的类比我总是挥之不去:我是只猿猴,在努力地把两根棍子放在一起。所以我总是觉得自己很蠢。偶尔有一次,我能把棍子成功地拼起来,并能够到那根香蕉。

—理查德·费曼,1963 年访谈

各门各类的艺术家和作家,都和科学家一样逃不过这样的情结:创造性工作带来的满足感无可比拟,但是投入工作的每分每秒都艰难无比。就像在暴风雪里迷茫地摸索着某物,时而缥缈,时而真切,可总是觉得蠢笨不堪。每一天夜幕落下——手上空握一些残章,怎么能交代呢?这样一天天,一周周过去,却没什么能用的。但有什么在撩拨着你。所以你枯坐桌前,迎风前行。一旦触碰到终点,创造带来的超然快乐之下,这些痛苦显得又值得了。

我觉得不必如此。

我直到今年才开始认真考虑,是否有可能让人摆脱「让人筋疲力尽的可怕斗争」,如奥威尔所描述。这个情结太过普遍了。我觉得有些创作者肯定已经想出了一些办法,但我的作者和研究员朋友中,聊天很快转变成互相舔舐这种普遍的痛苦。我认为,我们太轻率地合理化这样的痛苦了。我认为,要发展出和创意工作的新生态,不管结果如何,置身其中的每一时刻都是快乐的。

请不要抱有过高的期望。这篇文章不是实现摆脱这一困境的完整指南。我当然自己还没完全想明白。至少根据我的经验,最重要的一点,是不要把这种痛苦视为理所当然,而是对其进行审视。

为什么困惑的感觉令人百般难受?为什么花了一天尝试解决问题,结果毫无进展的话,我会倍感痛苦?我在担心如果自己完全投身于问题,花费大量时间,却不在乎是否找到答案的话,会有什么发生。对我来说,只要叩问自我足够深入,就会发现,困惑之所以令人难受,症结在于各种各样的社会焦虑。担心成就「不足」,显得无能,蠢笨,迟缓,毫无创见;这些感觉的深层根源是害怕失去「归属感」,无法为他人所接受。

你的答案可能不同。有些朋友发现,他们的创作痛苦源于自我鞭笞:他们已经说服自己,创作的成功取决于坚定的意志,所以如果他们没有取得进展,那说明他们作为人类个体有根本的弱点。沿着这样的思路,创造性的烦恼招致自我厌恶,而不是同情和好奇心。而另一个朋友的创作痛苦部分源于对于入不敷出的过度恐惧,他曾因家庭经济条件差而留下了心理创伤。

至少对我和上面所讨论的这些朋友来说,这些恐惧来自于一些根植于心的错误信念。识别这些信念并将其根除是很有价值的。我在这里不能开出解药,只能邀你共赴一趟旅程。重塑你的情绪系统,使创作经验不会导致痛苦,是有可能的。请咨询你当地的治疗师、冥想指导、执行教练、迷幻药商等,或者同时咨询其中几个。

对我来说,减轻创造工作的痛苦是解决方案的一部分;另一部分与之对映:培养创造工作的快乐。从创造性工作的即使体验中收获更多的满足,是有可能的。起初我很难做到,因为我早已习惯于从产出、成就和他人的认可中获得工作上的满足。在这样的思考方式之下,每当我面临挫折,或者花了一天时间探索,而没有取得明显的进展时,便意味着满足要推迟。写作讲习班、艺术课和研究回忆录,无不仪式般地强调了关注「过程甚于结果 」的好处。我只在纯粹的实践意义上理解这一点:当你在创造性工作中专注于结果时,你的作品往往更糟糕。但这句格言也适用于情感体验。很难把结果当成每天都能收获的奖励。结果太遥远,很不确定,作为满足感的来源十分脆弱。过程也必须让人有收获感。

值得高兴的是,我注意到,一旦摆脱了以前的思维方式,我工作的每分每秒都非常有满足感:遵循好奇心而走上一条小径的快乐;偶遇小小联系的喜悦;注意到我困惑得出人意料的惊喜;选定更合适的词,因而理解更加清晰的满足感。很惊喜的是,观察自己的思维齿轮运作是十分吸引人的一件事。

关于「生产力」和「动机」的建议,往往预设对立性的语境。其意旨总是更专注,更努力,更成功。而你是这一切的障碍。你的意志力太薄弱。只要多点整理能力,少点懒惰——你就能摘到月亮!撇掉让你分心的东西,用定力抵御诱惑,不要断了坚持,制定可量化的目标,向前进发,向正确的道路进发。这些技术往往假设,工作是不得不咽下的苦药,而你的冲动是害群之马,亟待驱逐。要忍耐当下的苦楚,以换取缥缈未来的果实。我不会否认这些技术的作用。我们的思想的确有猿猴的一部分,对驯服很受用。我们也的确会低估长期收获,这样也不合适。但对立性的语境是在头痛医头脚痛医脚,关于「生产力」和「动机」的建议往往并未触及症结根本。我不想将自己训练成对自己的冲动发狂的人,尤其因为我的工作很依赖于追随创意本能。我更想培育更健康的自我和完成工作的关系,这样我的冲动反而有利于我。

不要误以为我的工作是每天让我豁然开朗的恩泽。但今年我的进展意外地非常迅猛,而且我有预感我能完成更多成果。创意工作的痛苦情结,似乎是咎由自取的悲剧幻象。这个幻觉是可以克服的,而这种掌控感是我今年学到的最宝贵的经验。

构建更好的「思想工具」 场景

我独立工作的一个关键原因,在于我的工作「思想工具」并没有天然的学术领域,或者业界的市场定位。但是思想工具的确有某种意义上的场景。

好消息是现在的生态比五年前好得多。我发现创新性、赋能性的用户界面受到前所未有的普遍关注。很多人在业余时间愿意捣鼓思想工具,而且更重要的是,一大群对思想工具很认真的人在不断发布示范性的高质量工作。

但思想工具的生态仍然很贫瘠。不乏呐喊助威之众,但很少有人全身心投入,强有力的想法更是少之又少。我的直觉是,还有许多变革性的想法隐藏在触手可及之处。我觉得思想工具的发展可以更快,成就可以更多。

那么是什么阻碍了我们?以下是我注意到的几个瓶颈:

钱:最明显的制约因素。没什么人有足够的资金支持他们做思想工作,甚至暂时的支持都很困难,更不用说可持续的。什么模式可能适用呢?

-

Jupyter 和 Scratch 等项目的运转,依靠的是慈善基金会和公司资助。但是在我看来,这些资助主要面向的项目,都经历过数年跋涉,已经度过创意构思的困难阶段。

-

从理论上讲,国家资助机构应该很适合资助那些处于早期探索阶段的项目,但实际上,雄心勃勃的系统工作在相应的学术领域是不受欢迎的(人机交互)。

-

我在众筹方面取得了一些小的成功,但我担心这样的成功可能难以复制:有其他人尝试这条道路,但似乎时运不佳,至少目前为止是这样的。我将在本文后面给出我的众筹实验的最新情况。

-

来自 Emergent Ventures 等低要求项目的小额资助是可喜的动向,但我担心,把这些小额资助拼凑起来,以推动实质性进步,会比较困难。然后呢?也许像这样的小型资助可以帮助创业者过渡至获得大型慈善机构的资助。关于这方面如果有更多的实验就好了。

-

尽管现代风险投资通常不适合(初创企业的基本动力是增长),但也许不那么亢奋的商业模式也能起作用?在不同意义上,此处有 Mathematica 和 VisiCalc 以及 Photoshop 作为成功案例。我所关心的主要问题是:一旦这些东西变成一门生意,还能进行多少基础性的探索?成立公司也许是从最初探索阶段获取价值的方式,但显然不适合用来资助持续的发明工作。Mathematica 在这方面表现尚可,但其成功似乎相当罕见。

-

Ink & Switch 正借助 Muse 大胆尝试一种方法,我感觉这种方法更好。他们采取转化模式,将一些项目分拆出去,由这些项目资助「母体」实验室的开放式探索。目前,评估这个方法还为时尚早,但我很乐于学习他们的经验。

科技领域坐拥巨额资金,这对于思想工具来说是双刃剑。一方面,如果你能在「思想工具」研究项目上取得不错的成果,凭这份能力你也能找到份年薪数十万美元的工作,或者创业并且斩获数目喜人的种子轮投资。先不论「普通」技术,AI 和加密货币的淘金热方兴未艾,这些领域不乏有趣问题:为何不投身其中?另一方面,这个环境里资金如此充裕,那么不少人能轻易积累起足够的资本,供他们随心所欲地研究问题。科技行业中能诞生更多「绅士学者」。当然对于资助研究而言这未必理想,但我认为这条道路在短期内更有价值。我愿意鼓励更多人思考这一选项。如果你对于从事原创研究感兴趣,我鼓励你更严肃地看待资本富集的领域。请自己预测未来。根据你的境况和生活方式不同,细节差异很大,但你也许能通过工作几年来赚出创造的自由。

技能:我们对工程的重视程度过高,对设计和理论建设的重视程度不足。

似乎有个问题:如果你是工程师,你实际上可以自己建立一个系统并对其迭代。你的系统可能不包含任何有趣的界面创意,但你肯定能做出点东西来!相比之下,如果你是设计师或综合学家,没有工程技能,你当然可以为计算的未来勾勒出新颖的概念。麻烦的是,如果没有实际的互动,你就无法在交互系统上迭代更多。设计和理论建设是必要的,但不是充分的。

因此,为了在这个领域取得进展,我们需要的要么是工程师—设计师—理论家的混合体,要么是由技能互补的人员组成的团队。这两种情况都比较罕见。一个人很难在工程与设计领域都培养出很强的能力,因为两个领域都深不可测,尤其是设计通常需要经历学徒期。团队则不多见,因为单单找出愿意从事这一薄利而又古怪的方向的人,就足够艰难了;找到两个人愿意为同一个项目工作相当于两个小概率事件的乘积。

尽管如此,我相信有可能助推更多工程师和设计师组建二人搭档。我感觉有许多工程师对这个问题空间非常感兴趣,但他们拎得清自己有多少做设计、做理论的能力。如果我们能够为有想法的设计者找到小额资助,也许他们可以将自己的概念加以完善,之后我们便能为他们匹配热心的技术专家来共同合作,制作原型,开始迭代。

在这里,部分麻烦是由于文化。像「增强人类认知」这样的表述框架,很容易吸引许多工程师,但对我认识的许多设计师来说,这样的表述听起来非常生硬。如果我们开始谈论创造、表达或意识的变革性环境,情况就会有所改善。另一个问题,正如 Joe Edelman 向我指出的那样,各种各样的「增强」,往往基于人与计算机的关系来讨论,而不是基于人与人之间的关系,其中可能涉及到计算机。个人主义的框架常常难以契合设计的集体主义文化倾向。不过在增强集体智慧和创造力方面还有很多机会。类似目标的项目可能会吸引更多设计师来合作。

发展:在方便的业余参与、指导、技能建设上,途径还不够多。对于刚刚开始研究思想工具的人,这个问题很是真切紧急,就算我也有同感。我觉得这个问题最好的解决思路,是资助研究生式的学徒制度,但是只有在解决先前提到的资金可持续性问题之后,学徒制才能实现,而那个问题是更广泛层面的。在此之前,学徒制只能是风雨飘摇的空中楼阁。

团队合作:以团队为单位制作思想工具的典范和模式寥寥无几——独行侠占了大多数。这样的现状限制了能实现的成果,不仅如此,不少人偏好在团队或大机构中工作,这些人被排除在外了。Ink & Switch 是我们见到的最好的现代团队典范,对其运作模式的书面讨论,对于思想工具的生态很有益。尽管如此,我注意到他们现在主要关注的是软件界面的技术基础,而不是界面本身。我猜测后者需要不同的模式。我不确定下一步该怎么做。正如我在技能部分所述,更多地资助合作者,似乎是好的起点。

校园:我们没有教师休息室或汉明式午餐桌,没有研讨会。缺乏固定场合,来开展自发且深入的讨论,共同探讨正在进行的项目和领域动向。大部分人甚至没有一个固定地方来互相批判设计。推特是糟糕的替代品。有一些播客和展示-介绍系列(注:show-and-tell series, 美国加拿大等地的教学活动,学生把一件东西拿到课堂上介绍)很不错,但这些场合仅关注于分享想法,而不是评价想法和创造想法。真实意义上的校园也许不是解决办法,但能指出我们没有的:支持共同打磨,互相启迪的环境。我觉得可以从关注深度的小型见面会开始,这只需一笔数额不大的资助。更奇异的是,我很乐意在旧金山找寻一处物理空间,用来举办定期活动和协作会议。

和善于实践的队友共同加速研究

去年我写道,开发新的思想工具面临一个重要的实际问题:只有在真实的环境中使用新的界面创意,我们才能真正理解这些创意,然而打造实际可用的软件系统要花很多力气。更糟的是:由于在「研究思维」和「工程思维」之间来回切换的成本相当高,一个研究人员往往在数周或数月内只能看到森林或树木。因此,从个人来讲,很难积聚足够动力去单枪匹马地迭代研究系统。

因此,由于今年一些大方的捐赠者慷慨提供了更多资金,我开始做一个实验,雇用实习生和承包商来帮助我完成偏重执行的工作。其中一些合作仍在进行中,但我想与大家分享一些早期的见解,即思想工具团队中什么样的结构是最优的。

研究系统的最大问题是,不确定性增加得很快,而且非常迅猛——相比普通软件开发尤甚。在传统产品开发环境中,你通常足够了解系统的限制和机会,能画出足够稳健的路线图,规划好要开发的功能,要开展的实验,要修正的问题。团队在开发新功能时当然需要引导和反馈。但是对于某些项目,你通常能提前说明好工作,团队能推进工作数周,不会因困在反馈问题而停滞。

一个解决方案是,不仅将执行,而且将核心的创造性解决问题的工作委托给团队成员。我当然希望如此,但现在我们谈论的是一个非常不同的工作描述,以及而胜任者也更罕见。我相信只要给予足够的指导和关注,我坚信有更多人能具备这些经。但是前路漫漫,而且比起雇用主流技能的程序员帮我实现来说更加困难。这条道路更像是给研究生做导师。每段经历会花上几年,而且很难说能回本。

我现在正在尝试的另一种方案是,间歇性地雇用承包商解决一些短期工作,这些工作的内容我已经描述得足够清楚,可以保证执行上的专注。这种方案有交易负担,并且破坏了语境的连续性,但能让我专注于效用最高的工作上。范围固定的参与可以最小化优先级的颠倒,这种情况可能会发生在团队成员清空了工作清单时。

Adam Wiggins 用过一个比喻来描述一个相关模型,深得我意。电影制作通常以「预制作」阶段开始,此时只有几名创意人员,他们负责弄清楚电影到底是什么。之后,你一旦觉得各个部分差不多敲定了,就雇佣上几百个人开始「制作阶段」,让电影落地。几个月后,所有人分道扬镳,直到下一个项目开始执行。

与独行侠相对的是合作,我接触的一些合作伙伴自己便有能力完成杰出的工作,我和他们的合作体验非常美妙。这样的关系珍贵而稀有。雇佣到这样的人很难,尤其是在我并不宽裕的情况下;这样的人也更喜欢当合伙人而不是当员工。我很期待在 2022 年设法达成这样的合作关系,但我也认识到,合作无法解决我一开始描述的问题——加速一些实验性系统的实现。这样的创意工作合作能够改变我对问题的认知,这点是很不错的;但合作不意味着进度更快(以我的经验而言)。

钟点承包者和深入的全职伙伴这两种工作模式之间存在巨大的鸿沟。如果我能更有效地利用全职员工,我也许能取得更多成果,但是这还是有待解决的问题。也许这个问题根本解决不了!Philip Guo 最近回顾了 PythonTutor 的十年历程,他认为独自工作有利于项目的存活。我很感激我自己今年没有雇用多少全职工程师和设计师,自己完成各种实验。我会继续尝试。

众筹依赖高度可见的公开工作

众筹研究仍然非常罕见,所以我想尽可能地帮助其他人从我的不寻常情况中吸取经验。众筹资金募集实验又经过了一年的实践,让我们看看从中能收获什么经验。

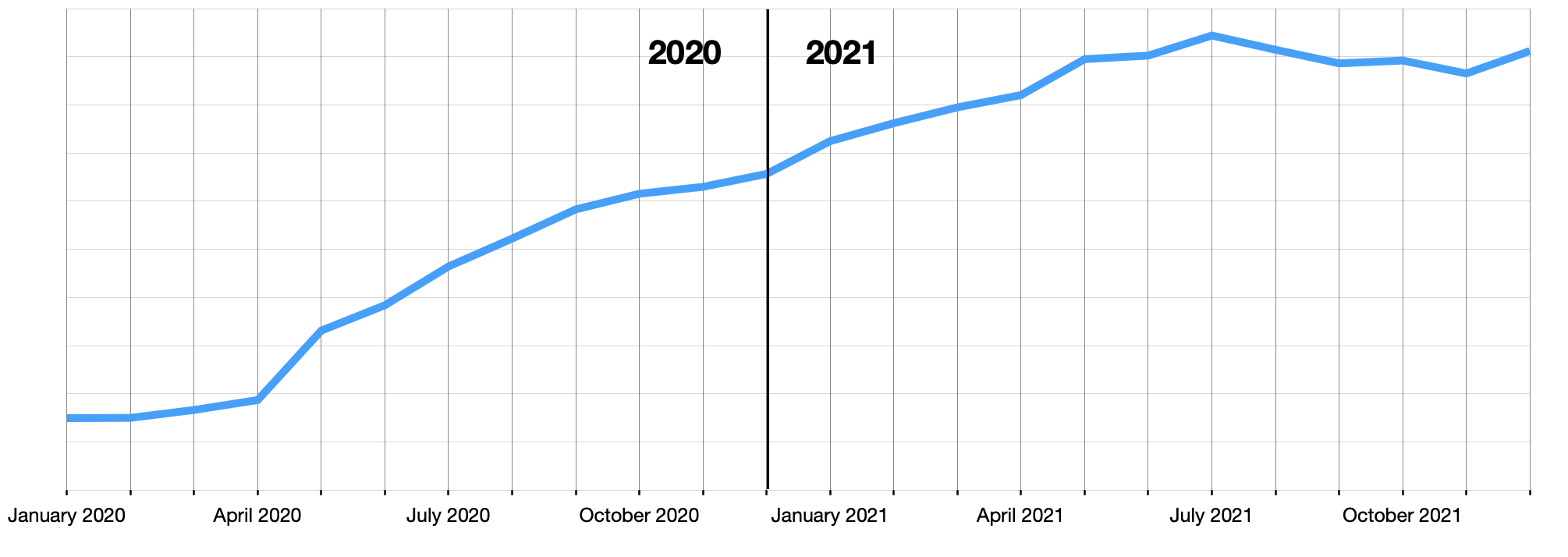

去年的订阅者缓慢而稳定地增长,最后的资金规模大致相当于研究生的研究资金。今年,这种增长在上半年继续,然后在下半年停止,稳定在国家科学基金会 CAREER 资助的四分之三左右(学术界早期职业教师的典型资助)。

这样的资金水平足够我维持下去,但我们应该如何看待增长的停歇?应该为此感到担忧吗?

有一个重要细节是,自 2020 年中期以来,读者停止订阅的比率一直是每月 1-3% 而保持不变。订阅者停止增长的原因,是新赞助人的增长变慢。这种下降可以归因为访问 Patreon 页面的人数下降了。在整个期间,访问者转化为会员的比例基本相同。

最终关于众筹研究,我们得到了一个平白无聊的故事:增长,以及在较小程度上的可持续性,取决于为工作引来新的关注。这一假设对众筹研究有一些重要影响。不应该对我的缓慢增长感到惊讶,因为我在 2021 年没有发表任何抓人眼球的重大工作。

首先,不要误解我的意思: 2021 年是成果丰硕的一年!但我的不同工作(像任何研究人员的工作一样),在可读性和对新观众的吸引力上,都有很大差别。我在这一年里进行了各种实验,没有一项足够光彩或足够有总结性。但这些实验都提供了有益的见解,有助于推动我目前的工作。如果我是传统学者,我可能干脆把这些实验整理成论文发表了,因为一般期望是每年都要发表几篇论文。而我没有这些压力,所以我宁愿等到我能把故事讲得更完整时,再发表工作。

碰巧的是,我在 2021 年实际上发表了大约 45,000 字——对我来说是远超预期,创下新高——但大都是为赞助人写的非正式的短篇文章,而不是备经打磨的、让我愿意宣传以吸引更多受众的成熟作品。我为这些作品感到自豪,但我并不指望这些小文章能吸引大量的新访客。事实上,这些文章中有许多不能吸引新的访问者:它们只提供给赞助人!

然而订阅取消率并没有变化,可见对于今年貌似缓慢的进度,我的赞助人并未感到很苦恼。所以问题还是在于这样的文本发布模式难以吸引新的观众。对我来说这点可以接受,因为目前的资金水平下,我至少能付清自己的账单,而我预计在 2022 年能发表更光鲜亮丽的作品。

但我今年经历的模式说明了众筹的一些局限性。有些研究者需要在每个重大项目上花费几年时间,中间没有办法提供任何东西来吸引主流大众。对于这种研究者来说,众筹的效果可能不会太好。而且这种情况可能无法提前预测。研究工作没有时间表。这个行当就是会遇到「慢」的年份。

众筹渠道的转换率难以提升,因此作品必须吸引相当广泛的受众。而且,唉,研究人员如果想维持生计,就不能完全忽视营销。每月1-3%的取消率是相当小的,但这意味着需要适度的持续受众增长。这些研究性众筹的受众会以何种速度饱和?是否有人能真正在整个职业生涯中维持众筹研究?我现在大约有 650 个赞助者,但以我现在的资金消耗率,为了维持我目前的资金规模,未来十年内必须有 1650 个额外的会员订阅。

等着吧!以这种方式来结束这一年的反思有点平淡,但我个人对来年相当乐观,我也很期待更多变革性的软件环境涌现。

如果你觉得我的工作很有趣,你可以成为会员以帮助实现更多的工作,并获得更多像这样的文章。致我的赞助人:你们亲自促成了我过去几年的生活。谢谢你们;谢谢你们!我希望你的 2022 年能大放异彩。

我还要感谢以下人士,和他们的谈话助我形成了上述观点:Adam Wiggins, Andrew Sutherland, Catherine Olsson, Danny Hernandez, Joe Edelman, José Luis Ricón, Kanjun Qiu, Michael Nielsen, Molly Mielke, Nadia Eghbal, Nick Cammarata, Ozzie Kirkby, and Philip Guo。

最后,特别感谢我的资助级别的赞助者,截至发布时:Adam Marblestone, Adam Wiggins, Andrew Sutherland, Ben Springwater, Bert Muthalaly, Boris Verbitsky, Calvin French-Owen, Dan Romero, Dwight Crow, Eugene Soltes, fnnch, James Hill-Khurana, James Lindenbaum, Jesse Andrews, Kevin Lynagh, Lambda AI Hardware, Ludwig Petersson, Matt Knox, Mickey McManus, Mintter, Nathan Lippi, Patrick Collison , Paul Sutter, Peter Hartree, Russel Simmons, Sana Labs, Tim O'Reilly, Todor Markov, Tom Berry, Tooz Wu, William Laitinen, Yaniv Tal。